森林にある一群の樹木(立木)が,私たちが普段使用する木材として資源利用可能になるまでには,素材生産―森林で立木を育成・収穫した後に,木材加工施設等まで原木丸太を輸送する工程―を経る必要があります。その素材生産を担う産業が,林業です。林業は,気候変動下で重要性を増す森林資源の供給を担うとともに,過疎化の進む中山間地域において貴重な雇用の場を生む等々,循環型で分散型な社会構造への移行に寄与する観点からも大切な産業です。

安全性,収益性,持続性の確保=合理化

兵庫県朝来市における架線系の林業機械による伐採現場。林業現場では,安全性や効率性や,林地保全等を考慮し,日々作業システムの試行錯誤による改善が行われています。森林利用分野では,このような活動を支援するための研究に取り組んでいます。

一方,林業では,足場が悪く非均質な森林を作業環境として,重くて長大な立木・丸太を伐採・運搬するため,本来的に危険な重労働が伴います。そのため,労働災害の発生率は全産業の中で最も(建設業や鉱業よりも遥かに)高い水準にあります。また,傾斜を伴う複雑で広域な作業環境は,道路網整備や作業の機械化を阻む等,素材生産の効率化を難しくしています。そのため現在の生産条件下では,丸太の販売収入からその収穫費用を差し引くと,丸太を再生産する費用が必ずしも賄え切れない収益構造となっています。

森林を資源利用するには,保護するのみならず,「伐って使う」ことが必要ですが,現在の収益構造では「植えて育てる」まで担保できない恐れがあり,資源利用の持続性が不透明なまま,本格的な伐採期に突入しつつあります。産業としてあるべき,安全で効率的で持続的という観点からは,「伐って使って植えて育てる」という森林資源の循環利用が十分できているとは言い難いのが現状です。

森を,人を,道を,機械を,作業をデジタルで見てみたら

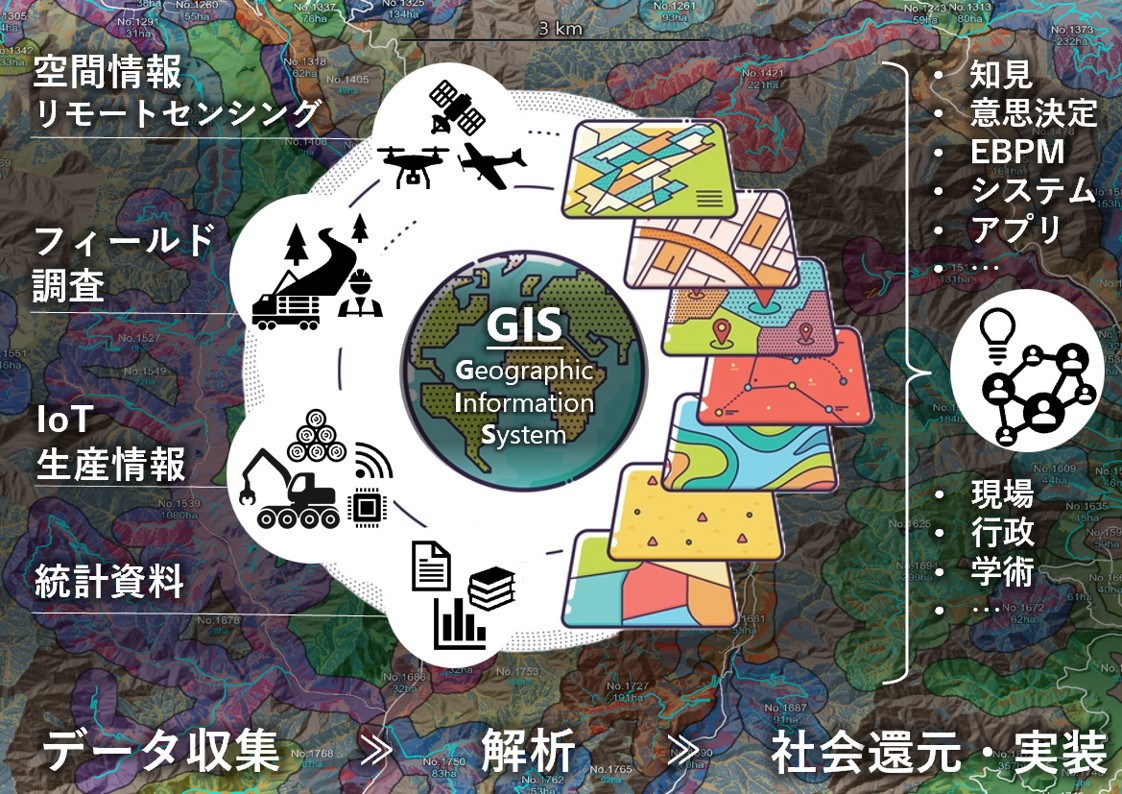

近年,デジタル技術の応用による生産性の向上を目指す「産業のデジタル化」が進められており,林業もその流れの最中にあります。特に,地表面における位置と属性情報からなる地理空間情報とその統合的操作を可能にする地理情報システム(GIS)の普及,人工衛星や航空機,ドローンといった無人航空機,あるいは林業機械に搭載した測定器(センサ)によって地理空間情報や生産情報を取得可能なリモートセンシング技術やIoT機器の普及,これらの解析に必要なPC性能の向上等の技術開発の進展は,広域空間を対象に生産活動を行う林業にとって追い風となっています。

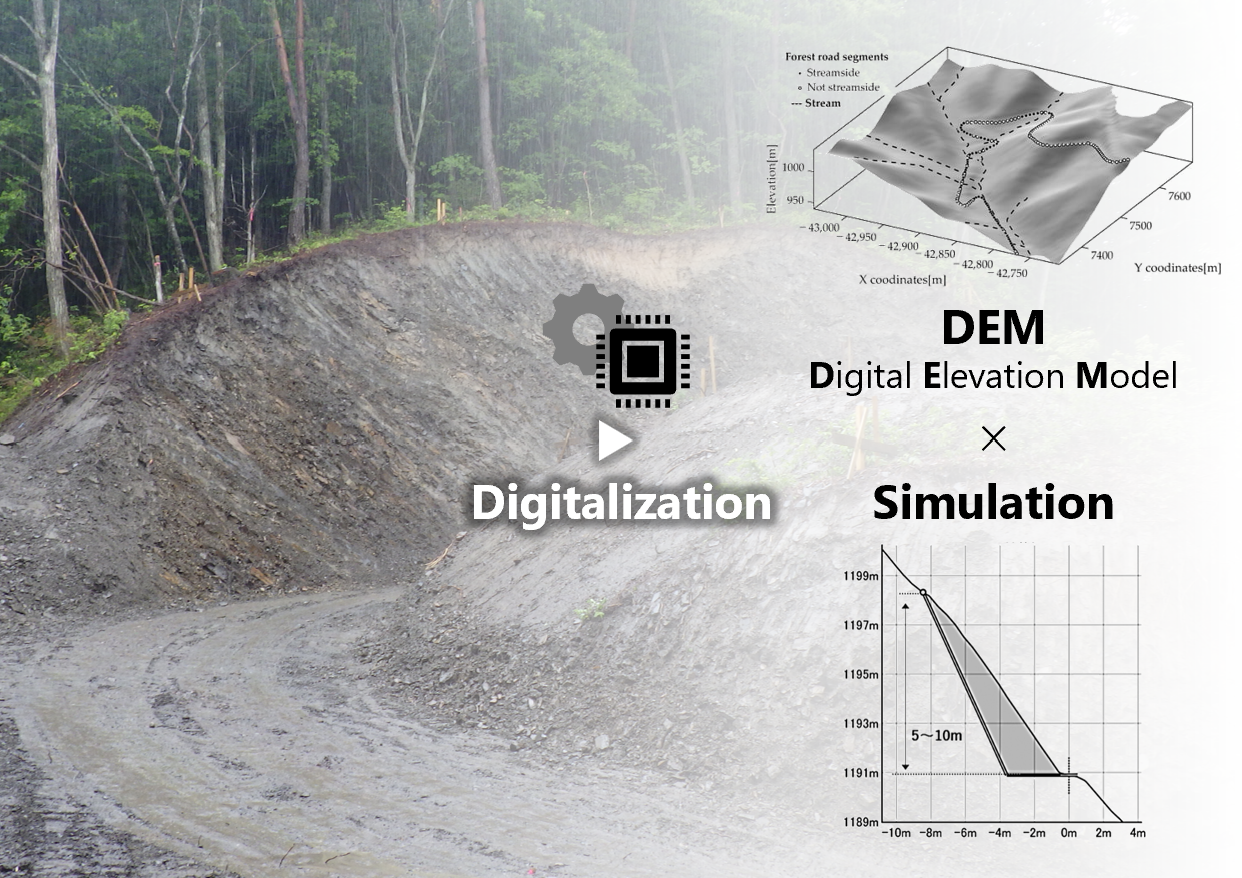

長野県伊那市に整備された森林内の道路網とその地形データを用いたシミュレーションのイメージ。森林に適切に道路網を整備し,素材生産を機械化することは,作業の効率化のみならず安全性の確保にもつながります。現地調査やGIS,数理モデル,プログラミング等を用いた路網整備及び木材生産のシミュレーションにより,整備の実行可能性の分析,素材生産コストや必要路網整備量の推計等に取り組んでいます。

森林利用分野の近年のテーマの一つとして,開発・普及の進むデジタル技術を林業固有の課題解決に応用する研究が進められています。計算可能性,予測可能性を向上させることで,林業現場や行政における森林経営・管理に必要な情報を可視化・共有し,その意思決定を支援すること目指しています。胃が痛くなる数字が並ぶことの多い林業ですが,その支援技術や知見,そして戦後拡大造林された森林資源自体が蓄積される中で,大きな可能性を秘めていると私は思います。伸びしろ・逆境に燃える人にこそ,ぜひ林業と森林のポテンシャルを引き出す森林利用の研究に挑戦してもらえると嬉しいです。

123

123